中級のクラスを担当していますが、学生のレベル差が大きくてどうしたらいいかわかりません。下のレベルに合わせるとできる学生がつまらなさそうにしていたりします。最近は授業中スマホを見る学生が多くて困っています。さじここさんはどうしていますか?

わかります。私も同じ悩みを持っていましたから。私がやっている対策をシェアしますね。

こんにちは。日本語教師のさじここです。

上記の悩みのようなものをセミナーのアンケートでたくさんいただきましたので、お悩み相談の第二弾として記事に書きました。

- クラス授業をしていて、学生のレベル差が大きくて困っている人

- 中級レベル以上を担当している人

- 学生の授業中のスマホ使用に悩んでいる人

- 学生の興味を惹きつけられずに困っている人

あくまで私が大学のクラス授業での実践のため、「日本語学校など組織の理念と合わない」かもしれない、または「環境的に実践が難しい」かもしれません。

とはいえ、なにか皆様の授業のヒントになる可能性もあるかなと思い書きましたので、最後までお読みいただけると幸いです。

お悩み1:クラス内の学生の日本語レベル差が大きくて困っている

「レベル差」問題はゼロ初級〜上級まで担当している私としては、毎回直面する問題です。

私が担当している大学のクラスは交換留学生対象のため、半年〜1年の一時的な日本滞在でかつ、多くが英語で大学の講義を受けている学生ですから、他の専門的な科目の講義では日本語は不要です。

日本語学校と違い、みんなが初級→初中級→中級→上級と上がってくるわけでなく、それぞれの国で大学の授業で勉強している、または独学の留学生で、レベル感もばらばら……

留学生は初回の授業で「自分はN3ぐらい」と言ってきたりしますが、実際は「カタカナ書けない」「漢字全く知らない」「受身形ってなに?」という学生も混じっていたりします(笑)😅

今までどういうスタイルで勉強してたのか、こちらは出会うまでわからない。

なんともスリリングなクラスを毎学期担当しています。

そんな状況ですから、中級クラスはかなりレベル差が出てきます……

人数も15〜20人前後なので、結構学生の管理も大変です😣

そんな私がレベル差をどう乗り越えているのかというと、こんな感じです↓

- 毎回学生のそれぞれの状況をメモ→国籍、趣味、苦手な部分(動詞の活用、漢字etc)を把握する

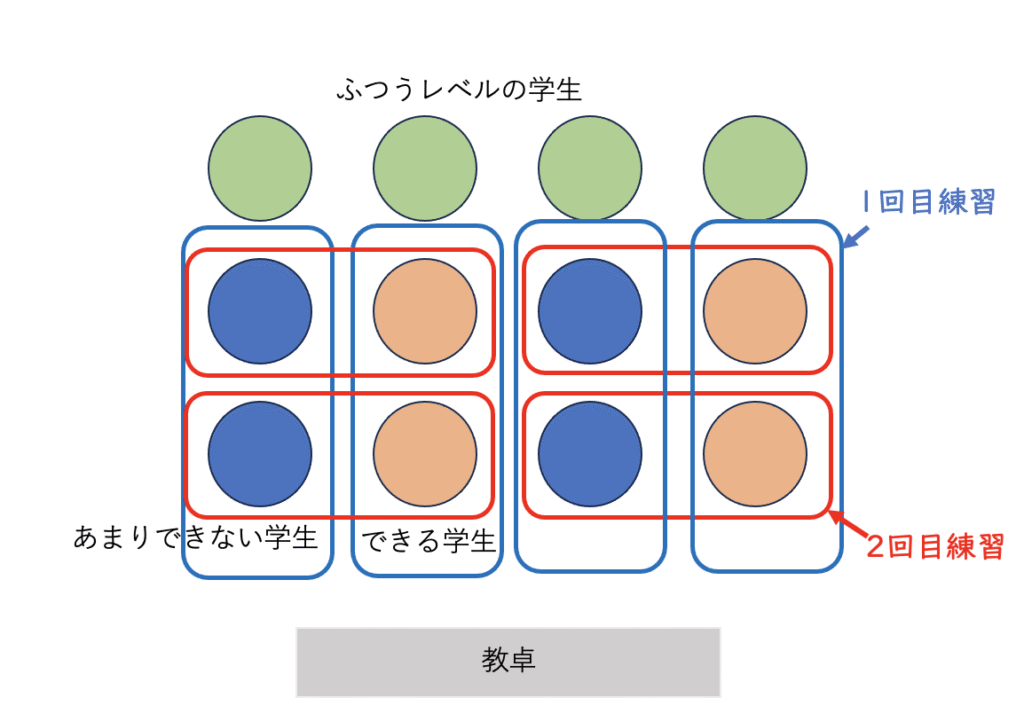

- 毎回席(ペア)は固定しない(座る席は教師が決めるルールにしておく)

- ペアを「できる人」と「あまりできない人」にする

- 「あまりできない人」と組んだペアの席は最前列にする

- どうしても授業についてこられない人には媒介語(英語)で説明する(←最終手段)

まず、学生の状況を把握する必要があるので、初回授業でめちゃくちゃメモします(笑)

私の担当の授業は基本週1回なので、1回の授業でどれぐらい学生のことを観察し、知ることができるのかが毎回鍵になりますから(笑)

そのときに、「ムードメーカー」や「人に教えるのが好きそうな人」「よく勉強しているできる学生」を見つけます。

把握できたら、次の週からペアの組み合わせで上記の人と、あまりできない学生と一緒に組ませてみます。

ここでのポイントは「座席」です。

「できる人」と「あまりできない人」の組み合わせのペアは最前列に配置し、前後左右でペアの相手を「できる人」&「できる人」同士、「あまりできない人」&「あまりできない人」同士で組み合わせを変えられるようにしておきます。

そうすることで、教師が「あまりできない人」同士のペアについてフォローしている間、できる学生同士を組ませると会話練習ができるので、臨機応変に対応できます。

私は割とこの方法でうまく切り抜けていますよ😄

「できる人」にとっても学びがあるようにしなければならない、かと言って「あまりできない人」を置いてきぼりにはできない……そんな葛藤がきっと皆様の中でもあるのではないでしょうか?

「席の配置」はペア練習において重要です。

特に活動をするなら尚更。

私が日本語学校で教えていた時は、座席が固定されていてそれで3ヶ月ずっと一緒でした😓

それは今振り返るとあまりよろしくないと個人的に思います。

クラス内でいろんな人と交流し、人間関係を構築するスキルも言語能力とともに必要だからです。

いつも仲良しの人と練習したい気持ちももちろんわかりますが、せっかく一緒に学ぶいろんなメンバーがいるのですから、授業の短い間だけでもいろんな人とぜひ交流してもらいたいと私は思っています……それは私のエゴかもしれませんけど……😅

また、日本語への興味関心、モチベーションが高い人もいれば、低い人もいるのも現実なので、座席が固定されてしまうと相手に引っ張られてしまって、高いモチベーションを持っていても低くなったりもします。

以上の理由から、私は自分のクラスのルールとして「毎回座席は教師が決める」ということを学生に伝えています。

最初にルールさえ決めて継続すれば、最初は文句がでても「あの先生だから仕方ない」と4回目ぐらいから学生が諦めてくれます(笑)

また、ちょっとうまくいかなさそうなペアは自分の視野にいつも入るように席を前にしておくと、「あまりできない人」の反応に合わせて説明をゆっくりにしたり、復習を入れてみたりできますのでおすすめです。

ペア練習になって「え?!今までの流れがわかっていなかった〜〜〜?!嘘でしょ〜〜!?😱😱😱😱😱」ということが減らせるかと。

とはいえ、「それでもついてこられない、理解できていない人」も時々私のクラスにはいます(泣)😱

その場合は、もう、中級であっても「英語」を使います。

大学ですから留学条件に「英語」が求められるので、クラス全員が英語が理解できます。

そういう環境なので、私は大学においては英語を使用することもあります。

今は翻訳機やアプリもあるので、たとえ他の言語でも「媒介語でサポートするという手段はあり」だと個人的に思うようになりました。

一番学生にとって辛いのは「わからないまま時が流れていく」ことなんじゃないかと私は自分の経験から思うんです🥲

「みんながわかっているのに自分だけわからない、置いてきぼりになっている」

そんな風にならないよう、私は使えるものは使ってサポートしています。

(これは賛否両論あるかと思いますが😓)

ときどき、できる学生をアシスタントのようにして文法を説明してもらったりしています。

できる学生も教えることで脳内の言葉が言語化されて、さらに理解が深まったり、記憶定着したり……双方メリットがあるかと。

ただ、学生同士で間違ったことを教えている場合もあるので、巡回して注意深く聞くようにしています😅

あと、これは私自身の意識の話ですが、「学生のレベル差はそんな短期間で埋まるものではない、仕方がない」と私の中で結構割り切ってやっています。

以前は、「あまりできない学生をなんとかしなきゃ!上まで引き上げなきゃ」っていう使命感に駆られていたんですが、最近は「週一の90分でそんなの正直無理だよなぁ〜それは学生個人の問題だよな〜」って思うように……

そして、全部抱え込むのをやめました(笑)

その結果、結構、自分の心が軽くなりました。

それはプライベートレッスンでも同じです。

理想は全員のレベルを一番上まで持っていくことなんでしょうけど、一番上のレベルの学生は他の学生よりも明らかに弛まぬ努力をしてきているわけで……

そんな学生にすぐ追いつこうなんて……ねぇ……私は教師として失格かもしれませんね(笑)

ということで、できる学生は「スムーズに会話つなげられる高いレベルまで求める」、あまりできない学生は「モデル会話の流れや意味を理解し、マネできたらOK」みたいに私は自分の中で学生の目標設定を変えてクラスを巡回しフィードバックしています。

そうすることで、私自身しんどくならずにやっていけています(今のところ)。

高すぎる目標設定は学生にとっても教師にとってもきついですからね😣

みなさんは、学生のレベル差があったときどうしていますか?

お悩み2:学生が授業中、スマホをずっと見ている

学生とスマホ問題はもう私が新人の時からずっと問題になっている気がしますし、日本語学校、大学、どこでも「あるある問題」です。

私が日本語教師になったばかりの頃、勤務校で、「ある日本語学校は、授業前にスマホを使えないように箱に入れて授業が終わったら返却するスタイルをやっているから、うちも取り入れたらどうか?」ということを議論したぐらい、スマホ仕様に先生方は頭を悩ませていました😣

で、私の話ですが、私は大学で基本的にスマホをずっと見ている人に対して特に何も指導しません😅

単位を落とそうが、日本語が上手にならないままだろうが、それは学生自身の責任と選択だと思っています。

この話は最初の授業でします。

日本語学校だとそうもいかないとは思いますが、なんでも自分(教師側)のせいだと抱え込むのはやめておいたほうがいいと思うんです。

それに気がついたのは

どうして私がそう思うようになったのか、はアドラーが提唱する「課題の分離」に共感したからです。

10年ぐらい前に大ヒットしたアドラー心理学の本です。

学生との関わりに悩んでいる方はぜひ読んでみてください😁

話がそれましたが、この話をしても教師側がどんなに注意をしたとしても、やっぱり学生はスマホの誘惑には勝てず見てしまいます。

みなさんも学生になったらきっと触ってしまうのではないでしょうか?

私は数年前大学院生だったので学生がスマホを触ってしまう気持ちがなんとなくわかります。

「なんかつまらない……やることがない……手持ち無沙汰……」

そんな状況のときに私は触ってしまっている。

そう気づきました。

つまり、これは自分の学生にも言えることだと思って、反対に私は「スマホを触わるのは手持ち無沙汰……」と、最近思うようになりました。

「スマホ使用は学生の自己責任だ」なんて言いつつも、私はスマホを触らせないようにするためにやっていることがあります。

- 板書を多めにして、手を動かすように仕向ける→巡回しちゃんとノートに書いているかチェックする

- 授業中に「クイズ」や「ミニゲーム」をする

- 日本の経済や社会問題について雑談する

- あえてスマホを使う活動をやる

最近はプロジェクターを使用してパワポなどのスライドで授業を進める先生が多くなっているのではないでしょうか?

私もその一人ですが、スライドを使用するとどうしてもノートにメモしない人が出てきます😔

それだと学生の手がスマホに伸びがちなので、スライドを投影しても、語彙などなるべく板書して「ノートにメモしなきゃ!」という気持ちになるような授業を心がけています。

学生に中にはノートを書く習慣がない人もいますので、「いま、ノートにメモしてください」と明示的にアナウンスしています。

こちらから言わなくても自主的にノートにメモするようになってもらいたいという意味もこめています😅

私の上級のクラスは全くスライドを使用せず、新聞記事だけ渡して必要事項は板書していますので、早くメモするスキルが必要です。

上のレベルにいくほど口頭説明が多くなるので、ディクテーションのように、「聞いて書く」という作業が多くなるのを見越した練習だと私は思ってやっています。

仕事でももちろん必要なスキルですよね。

初級の学生はよくひらがなを間違えていたり、カタカナのバランスが変だったりするのでノートを書いているときに見回ってチェックしています。

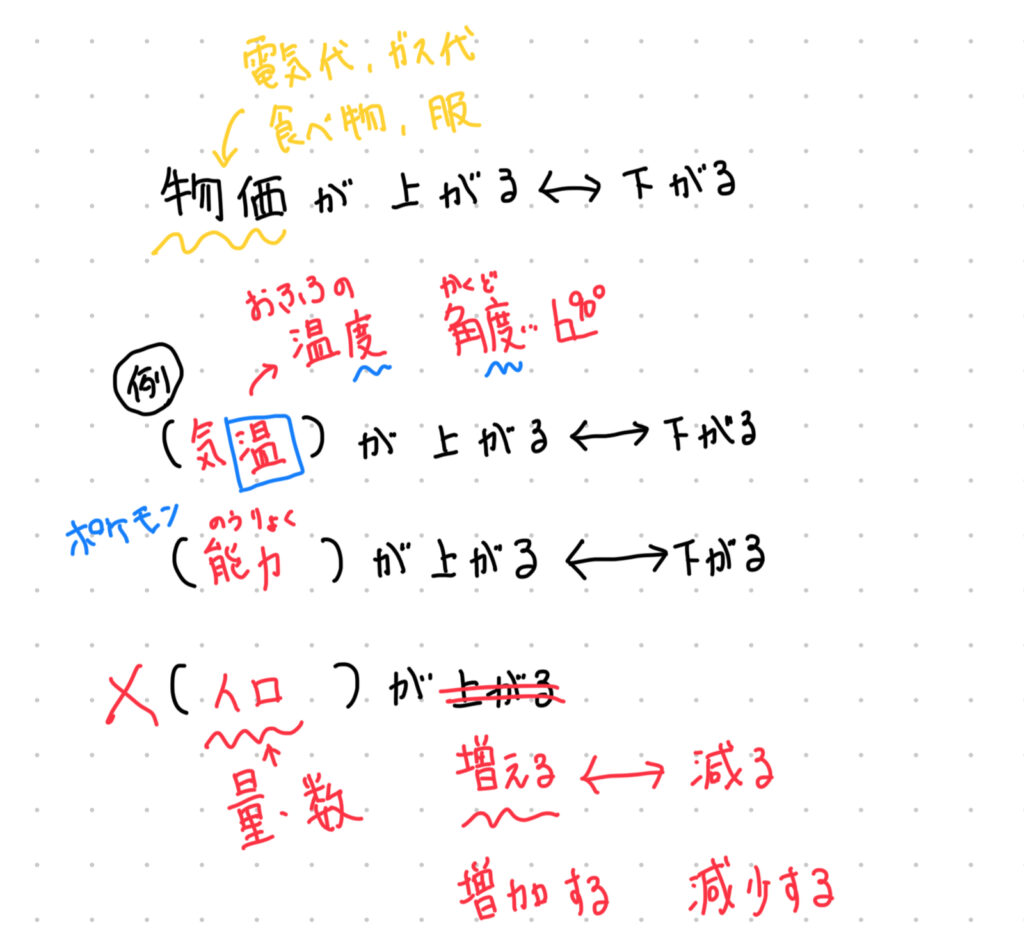

語彙や文法の細くで書いた板書は、「クイズ」として利用することがあります。

たとえば、こんな感じで「物価が上がる」というのが教科書に出てきて確認する時は、こんな感じ↓で板書をしています。(再現したもの……字が汚くてすみません😅)

上記の( )のところがクイズです。

学生に「他に何かある?」みたいに質問して、語彙を言ってもらいます。

「人口が上がる」というのはこの間学生が言ってくれた回答です。

間違っても一緒にどうしてこの組み合わせは使えないのかを確認すると、学生は目から鱗が落ちたような反応を見せてくれたりするので、眠そうな人も周りの反応をみて目を覚まします(笑)

また、語彙から漢字の連想ゲームをしたりします。

例えば上の「気温」という感じから、「温」という他の言葉あるか聞いてみたり、「度」を使う言葉を紹介したりすると学生が喜びます。

こんな感じで、LIVE感を出すと学生はスライドだけでなく「板書も注目しなくちゃ勿体無い!書かなきゃ!→忙しい!!」となり、スマホなんか触っていられない授業になりますよ。

私の授業は忙しいので、多分学生はすごく疲れると思います……笑

ときどき抜き打ちの「カタカナ」ディクテーションもやったりしますしね!

ちょうど提示した画像の中に「物価が上がる」という言葉があると思いますが、私は結構、中級レベル以降は関連があれば「経済等の用語」も教えるようにしています。

具体的にいうと「インフレーション(インフレ)」「デフレーション(デフレ)」「少子高齢化」「円安」などの言葉を教えたりすることもあるということです。

理由は、学生は他の授業でレポートを書いたり、日本と自分の国の比較のプレゼンをする機会があったりして、その時に基本的な経済、社会、環境問題の用語は役立つ可能性があるからです。

そして、これらの言葉は一度にたくさん覚えようとしても本当に難しいため、少しずつ何度も目に入れ話題にすることが重要だと思っています(自分の経験談)。

大学なので、経済学部、社会学部、法学部などの学生がいます。

それぞれが日本の経済、法律、社会問題などに関心があったりするので、結構こういうちょっと難しめの用語を教えるとスッと注目してくれるので助かります。

日本語学校ではJLPTやEJU対策にもなるのでおすすめですよ!😄

この記事を読んでいる方の中には「経済用語や難しい言葉の説明は初中級レベルだと難しいから学生が混乱するのでは?」という意見を持たれるかもしれません。

そういう時こそ「スマホ解禁」です。

私の説明で語彙がわからない、連想できない学生が見られたら、「はい、みなさん今こそスマホの出番ですよ!」って言っています(笑)

こういう用語はそもそも母語でも知らない人もいるかもしれませんので、スマホを使って調べてもらうようにします。

そして、「みんなが調べてわかったかな?」という段階で、その言葉の意味を自分の言える日本語で説明してもらいます。

初中級クラスでは「〜というのは……ということです」という文法を早々に私は導入するようにしていて、これを使ってスマホで調べた語彙を説明してもらう。

中上級になると、類義語の違いをスマホを使って調べてみて、ペアで発表する活動を積極的にします。

でも超上級レベルになると「AIなどで出てくる情報はあまり役に立たない!かえって難しい!」とか言って、結局、自分たちの頭で捻り出していて面白いなぁと思っています。

という感じで、私は柔軟にスマホ対策を行なっていいます。

私は現在大学の授業を担当しているので、学生は「単位」が取りたい!という気持ちがあります。

ですから、日本語学校や専門学校などでは同じことをやっても反応がイマイチかもしれません😅

でも、「手を替え品を替え」授業を行うことでマンネリ化は避けられますし、教師としても引き出しは多いほうがいいと思いますので、こんな方法もあるんだ〜と思っていただけたら幸いです。

まとめ

今回は、アンケートからいただいた相談内容「学生のレベル差」と「スマホ問題」を取り上げてみました。

できそうなところ、いいなと思ったところは取り入れてもらえたらと思いますが、あくまで私の実践、体験の話なので、無理にやる必要は決してないと思います。

セミナーでもお伝えしたことですが、「〜なければならない」という呪縛のようなものを自分にかけてしまうとかなり精神的に辛くなったり、自分自身が授業を楽しめなくなってしまう気がします。

なので、「こうしてもしいいし、しなくてもいい」程度の気持ちで取り入れてもらえたらと私は思います。

ただ、一つ留意する必要があるのは、活動などを新しく取り入れる時は「どうしてそれをするのか?」という目的意識が大事です。

それに気を取られて、本来のやらなければならない項目が終わらなかったりすると本末転倒になってしまうので(私はよくあるんですが……)その辺のバランスやタイムマネージメントが鍵だと思います。

また、組織の方針とちょっと違うことをしたとき私はよく専任の先生から「何してるんですか?それは意味ありますか?」と質問されたりしました(笑)

そんなことがたとえあっても「自分の考え(どうしてそれがしたいのか)」「学生のメリット」を伝えられるように事前準備しています。

(余談ですが……最近はAIを許可するかどうかが問題になりまして、ちょっと揉めました(笑)😅)

やはり組織に所属するとその方針には従う必要もありますので、みなさまもそのあたりも含めて確認したり、柔軟に対応、自分の意見とすり合わせることが、クラス運営では重要かと思います。

ブログでは真面目な話しか書いていませんが、noteの方ではブログの更新情報とともに近況報告や私のどうでもいい日本語教師の小ネタなどを書いています。

こちらもぜひフォローいただけるとうれしいです😃

長くなりましたが、この記事が少しでも皆さんの授業にお役に立ったら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント