日本語教師になってから、授業準備が大変で休みの日もずっと教案を書いています。さじここさんは、どんな感じで教案を書いていますか?

実は……私が養成講座で教えてもらったちゃんとした「教案」を書いたのは、新人の頃の数週間と求人に応募する時だけです。

え!?!?どういうことですか?!

こんにちは、日本語教師のさじここです。

ときどきSNSで見かける「教案どうしてる?」「教案書くの大変(泣)」問題……

私が「養成講座で教えてもらったちゃんとした教案(以下、教案)」を書いたのは本当に数えるくらいしかありません。

私はいつも授業のスライドを作成し、「発表者ノート」に「教案ぽいこと」を書き込んでいます。

それをコツコツ続けて、10年以上……

最初は慣れるまでちょっと大変でしたが、今はこの「スライド作り」はやっていて良かったと思っています!

お読みいただいている方の中には、

「スライド作るほうが大変そう……🧐」

「PowerPointとかのソフトがパソコンに入っていないし……😣」

と思われた方や、

「スライドづくりに悩んで、気がつけば夜中…(泣)」

「うまくスライド使って授業ができない。みんなどうやっているのかわからない!」

という方もいらっしゃるかと思います。

今回は、授業準備のアイディアシリーズ第三弾として、私が実際にやっている「スライド活用のアイディア」「スライド作りのコツ」のいくつかをシェアしたいと思います😊

- 「教案」をスライドと一体化させる方法

- 明日からの授業準備ですぐ使えるスライド作りのお助けツール

- 私がやっているスライド作りの時短テク

- 学生にとっての見やすいスライドのポイント

最後までお付き合いいただけたら幸いです😁

テク1:テンプレートを活用して「考える時間」をカット!

毎回ゼロからスライドを作るのは本当に大変ですよね。

そこでおすすめなのが、「授業テンプレート」を作っておくこと。

たとえば、こんな構成で型を決めておきます。

スライド1:今日のゴール (can-do)

スライド2:今日のゴールの会話場面(導入スライド):2〜3個場面を用意

スライド3:文型の形の説明(例:て形+ください/ た形+ことがあります)

(スライド4:文型の使用時の注意事項:使えない場面、制約条件など)

スライド5:口ならし練習(フラッシュカード、パタプラ)

スライド5:ペアワーク(短いQA練習)

スライド6:応用会話(やり取り2〜3ターンぐらい)

スライド7:今日のまとめ(最初のスライドの会話が言えるか?)

私はいろいろな先生の授業見学をしたり、講習や研修を受けたりした結果、だいたいこの流れでスライドを作っています(特に初級)。

スライド5の口慣らし(パターンプラクティス)は意味がないとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも私個人の経験と授業見学などから、口が回っていない(発話することが苦手)な学生はクラスに必ずいるので、発話の準備段階のエクササイズとしてやるようにしています。

目的はあくまでも口慣らし。

動詞活用をちゃんと言えているか、活用を間違えていないか……という簡単な確認練習をささっと3分ぐらいでします。

これをやっておくと、クラス全員がここまでて必ず声に出しますから、緊張している人も雰囲気が和み、次のペアワークへ自然に入っていけるように私は感じています😄

自分の中の授業の型は教案を書いたりしていくうちに次第に固まっていくかと思います。

しかし、毎回、一からwordやノートに教案を書いたりするのは大変だと思うので、授業で使用するスライドを「テンプレート化」してみる方法もありだと思います。

毎回同じ流れで授業をデザインしていくととで授業構成に悩む時間も少なくなるかと。

このテンプレをGoogleスライドやPowerPointに保存しておけば、あとは内容を埋めるだけ。

「レイアウトどうしよう…」と悩む時間がグッと減ります!

同じデザインや流れのスライドを使用することで学生側も「今、何をやっているか、次何をやることになるのか」が分かりやすくなります😊

また、スライドには「発表者ノート」機能があるので、会話のセリフや文型説明時で説明するポイントを書き込んでおくことが可能です。

プロジェクターで投影する時は、自分のPCやタブレットだけその「発表者ノート」を表示させることも可能ですから、心配性方におすすめ!

私も新人の頃は特に「ティーチャートーク」で書いたセリフをチラチラ見ながら、文型導入していました😅

また、練習するときに必要な教科書のページ数もメモしておくと、すぐ学生に「120ページの練習1をしましょう」とか指示が出せるのでおすすめです。

「うちは大きいテレビだけ教室にあって、プロジェクターがない……😭」

そういう設備の場所もきっとあると思います。

ボランティアで市の施設を利用してる方や、個人の家で教えている方はプロジェクターがなくスライド投影を諦めざるおえない……と思われている方はぜひ「テレビ」を利用してみましょう!

パソコンは「HDMIケーブル」と繋げますので、テレビにあるHDMIのポートにケーブルを挿せばPC画面をテレビに投影することが可能ですよ😄

ipadももちろん可能です!

ipadやMacbookの場合はHDMI接続をするにはこういう接続ケーブル↓が必要です。(ipadがLightningケーブルかtypeCか確認して対等するものを買ってくださいね!!)

私は大学にPCを持ち歩きたくなくてipadとこのケーブルを使いプロジェクターでGoogleスライドを投影しています。

Googleドライブに保存されているので、電車に乗りながらスマホで編集することもあります😅

直したい時にささっと修正できるのはスライドの強みですよね。

⚠️Googleスライドはオンライン環境(インターネット接続できるところ)でないと使用できませんので、ご注意ください!

テク2:授業で使える写真・イラスト素材をストックしておく

スライドのいいところは、写真やイラストを投影することで印刷したりする手間が省けること、またクラス全体で会話場面や状況を手軽に絵や写真で見せられることだと思います。

しかし、「導入に使いたい写真が見つからない!😭」そんなこと、ありませんか?

ちょうどいいイラストが見つからないときってほんと厄介ですよね。。。

そういう時間を減らすために、時間のあるときに自分の授業で使えそうな画像やイラストをフォルダにまとめておくと、スライド作成の時短になります。

おすすめのフリー素材サイトについては以下の記事で紹介しています↓

私はよく使う絵、たとえば、二人で会話しているイラスト、困っている人のイラストをExcelに貼り付けて、いつでもスライドに貼り付けられるようにストックしています!

そうすることで、わざわざイラストサイトに行かずにすみますし、検索する手間も省けます😄

会話場面のスライドは使い回すことができるので、以前作ったスライドをコピーすればわざわざ1から作る手間が省けます。

「買い物」「天気」「感情」などテーマ別にフォルダ分けしておくと便利です🎵

テク3:AI(ChatGPTなど)をスライドづくりのアシスタントに!

最近ではAIを使った授業準備も時短の大きな味方になります😁

たとえばChatGPTにこんなふうに頼むと便利です。

- 「N3レベルの「〜ように」の例文を3つ作って」

- 「『買い物』をテーマにした会話例を挙げて」

- 「「が」「で」「に」「と」の助詞を入れる問題を作って」

このようにプロンプトを入れるとAIが自動的に問題などを作ってくれるので、簡単に理解確認問題を作成することが可能です。

文が適切かチェックして、スライドに貼り付ければ、復習のスライドや授業の最後の理解確認チェック問題として使用することができますよ。

私もときどき例文作成に使用したりします。

最近は、生成AIを使用すれば自分が望むイラスト……たとえば、「ドアを開ける」「トアが開く」のようなイラストも自動で作成できますよね。

アイディアが浮かばない時はAIを使ってみるのはアリかと思います😄

テク5:スライドの「型」を見直して、作業量をミニマルに!

最初のテク1と関連しますが、意外と見落としがちなのが、「スライドの作り方自体」を見直すことです。

- アニメーションは最小限に(必要以上に時間をかけない、設定しない)

- 色は2〜3色で統一

- フォントは大きく・見やすく(MSゴシックやNoto Sansなど)

デザインをシンプルにすることで、作る手間も、授業中の操作もラクになります!

「スライドを作ると凝り出して、あれもこれも入れたくなる……」

でも、授業を受ける学生側からしたら、凝って作ったスライドは反対に「字が多すぎる」「何が重要かわからない」「メモできない情報量だ」と思うかもしれません。

これは私が大学院の授業やセミナーを受けていて感じたことです。

スライドはシンプルで色は3色ぐらいがちょうどよく、アニメーションパターンも一つの方がわかりやすいと感じます。

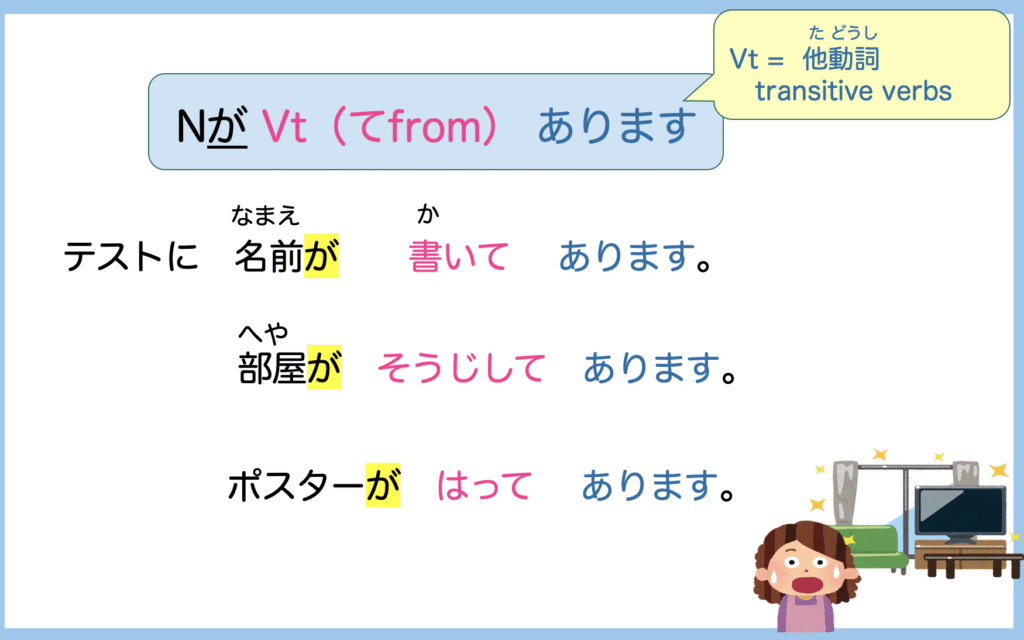

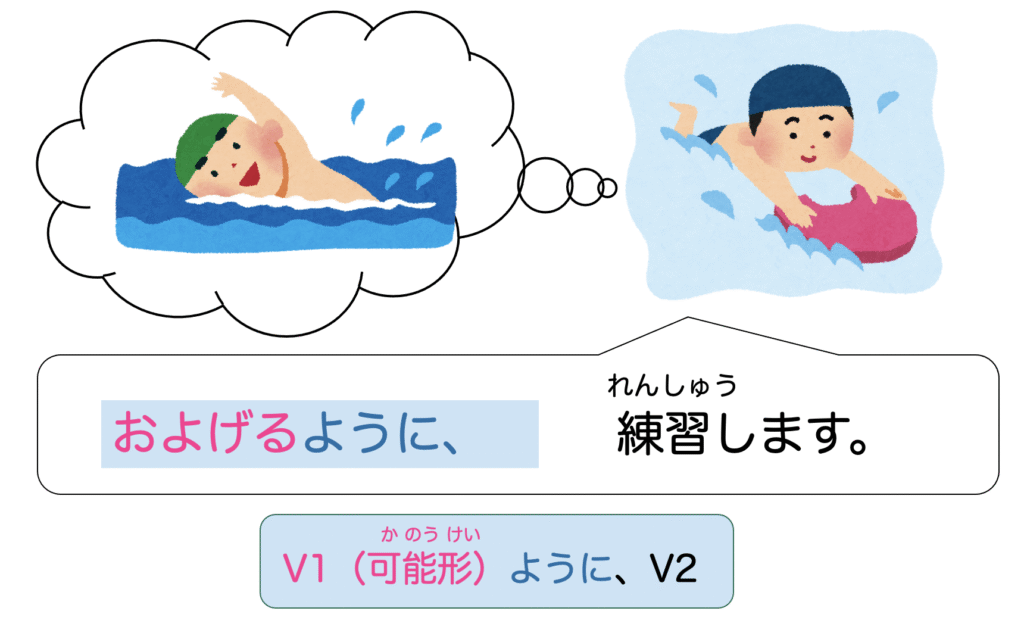

文法構造を確認するときに入れているスライドはこんな感じ↓で色やデザインを統一していますよ😁

↑大学で使用している教科書は英語訳がついているので、教科書に合わせて入れています。

↑こちらは導入時に使用するスライドですが、色は基本3色と決めて、アニメーションも一種類しか使っていないのでそんなに時間かかりません。(似たようなスライドの構成でデザインで違う場面のスライドを準備しています)

アニメーションや色を変えたりするだけのちょっとした作業も塵も積もれば山となり、作業時間を増やしてしまいます😭

ここはあえてスパッとシンプルにすることを心がけてみてはいかがでしょうか?

「映えるスライド」より「見やすくて使いやすいスライド」を意識するといいと思います😁

まとめ

いかがでしたか?

授業スライドは、工夫次第でぐっと効率化できるツールかと思います。

ただ、凝りすぎてしまうとかえって授業準備時間を増やしてしまうので要注意です。

スライドのいいところは、一度作ったらいろんな教科書が変わっても、足したり引いたり手直しすれば使い回せるということです。

私は基本のテンプレートをベースに「GENKI」「みんなの日本語」「できる日本語」などの教科書のスライドをストックしていますので、プライベートレッスンで急にこの教科書で教えてほしい!と言われたり、勤務校が変わって教科書が変わっても一応、臨機応変に対応できます。

スライド作りのコツをつかむまで(自分の型を定着させるまで)は大変でしたが、長い目で見たらスライドのおかげで授業準備時間は格段に減っています。

教案を細かく書く必要がないので😅

「スライドなんて作る必要がない」、むしろ「ライブ感を出すために作らないほうがいい!」「スライドは学生の記憶に残らない」という意見もあると思います。

ただ、私は初級を教えるときはなるべく「絵」で会話場面を共有して、「学生にこんな状況だったらあなたはなんと言いますか?」と自分の頭から捻り出す時間を持たせたいと思うので、全体ですぐ絵や文字を共有できるスライドは私にとってなくてはならない存在と化しています😅

実は、ちょうどこの間、大学の授業中、プロジェクターが突然故障してスライドが使えなくなったんです!!

みなさんはそんな経験ありませんか??

残念ながら復旧されず、全て文を手書きしたり、下手くそなイラストで授業しました。

予定していたスケジュールではうまく進行できず、私の下手くそな字のせいで学生は解読が大変だっと思います(笑)

私の字を書くスピードが遅かったり、イラスト描いてもうまく伝わらなかったせいで、練習も少なくなってしまいました。

スライドに頼りすぎも良くないと思いました😅

ただ、黒板に手書きしたり絵を貼ったりする時間も節約できるスライドのありがたさをそのとき痛感!

ちなみに、普段と違うスライドなしのやり取りの授業はうまくいったのか……というと……

(長くなるので続きはnoteをご覧下さい😅)

とはいえ、私がスライドを作成しているのは「初級〜初中級まで」です。

あとは言葉で説明して理解できるレベルになるので、基本板書していますよ。(私の汚い字ですが解読してもらえるレベルなので😂)

自分なりの「型」や「コツ」を見つけて、準備の負担を減らしつつ、みなさんがもっと楽しく授業ができることを願っています。

この記事は皆さんにとってあまり新規性はなかったかもしれませんね😅

一つでも皆さんのスライド作りや授業準備に役に立ったら幸いです。

授業準備アイディアシリーズ第一弾、第二弾もぜひ読んでみてください。

ブログでは真面目な話しか書いていませんが、noteの方ではブログの更新情報とともに近況報告や私のどうでもいい日本語教師の小ネタなどを書いています。

こちらもぜひフォローいただけるとうれしいです😃

最後までお読みくださりありがとうございました🎵

コメント